2012年の舩橋淳監督『桜並木の満開の下に』。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

プロデューサーは市山尚三、ライン・プロデューサーは古賀奏一郎、協力プロデューサーは川城和実・油谷昇、脚本は舩橋淳・村越繁、音楽はヤニック・ドゥズインスキー、撮影は古屋幸一、照明は酒井隆英、録音は高木伸也、キャスティングは南谷夢、助監督は近藤有希、衣裳は小磯和代、ヘアメイクは中山芽美、D.I.はLee Jung-Min(CJ POWERCAST)。

製作はバンダイビジュアル・衛星劇場・オフィス北野、企画協力はBIG RIVER FILMS、撮影協力は茨城県日立市・日立シネマ制作サポートプロジェクト、配給は東京テアトル・オフィス北野、配給協力はバンダイビジュアル。

日本/119分/シネマスコープ

宣伝コピーは、「桜の花は、迷いの花」

本作は、舩橋監督にとって4作連続のベルリン国際映画祭出品作品である。

こんな物語である。ネタバレするので、お読みになる方は留意されたい。

--------------------------------------------------------------------

茨城県日立市にある小さな町工場、木村製作所。そこで佐生栞(臼田あさ美)は、夫の研次(髙橋洋)と共に働いている。研次は有能な技術者で、母子家庭だった栞は研二の親からの反対を押し切る形で結婚した。二人はマイホームを購入し、豊かとは言えないが慎ましい幸せを感じながら生活していた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

そんな栞の幸せは、突然潰えてしまう。研次が出張先の現場で事故に遭い、急逝してしまったのだ。積み上げてあったドラム缶の山を作業車が崩してしまい、研次はその下敷きになった。作業車を運転していたのは、同じ木村製作所から派遣されていた研次の後輩・森工(三浦貴大)だった。

作業現場の元請け会社が誠意の欠片も見せぬまま、研次の葬儀は終わった。ローンが始まったばかりのマイホームを抱え、裁判が嫌だからと夫の慰謝料すら求めぬ栞のことを姉(林田麻里)は心配して時々訪れた。いつも栞は、律儀に研次の分まで食事を用意していた。

研次が亡くなった後も彼の実家の態度は冷たいままで、示談金のほとんども実家が持って行ってしまった。

職場に復帰した栞を、仲のいい翔子(松本まりか)を始め同僚たちは腫れ物に触るような態度で接する。にもかかわらず、職場には派遣先から戻った工も働いていた。工は何度も栞に頭を下げ、「自分にできることなら、何でもします」と金の入った封筒を差し出した。その金をはねつけ、「だったら、ここを辞めて!」と叫ぶ栞に「それだけはできません」と工は下を向いた。

社長の木村信夫(諏訪太朗)にかけあっても、「それはできない」の一点張り。研次の腕が良かったことも相まって、他の同僚たちも工に辛く当たった。しかし、工は何も言わず、ただひたすら仕事に向かうだけだった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

研次の事故が原因なのか、それとも不景気のせいなのか、木村製作所にとって生命線とも言える取引先から関係を断たれ、社長はリストラを断行する。そして、自らも工場を辞して後を中堅のヨシさんこと橘義男(柳憂怜)に託した。

工場を去る時、木村は栞に言った。腕のいい職人がいるからと工を連れて来たのは、実は研次だった。そして、工は研次と共にこの工場を大きくするのだと木村に誓った。にもかかわらず、約束を果たせぬまま自分が工場を辞めることになってしまった、と木村は寂しいそうに言った。

その話を聞いた栞は、工が頑なに工場を辞めない理由を理解した。工がこの職場にこだわるのは、研次と社長に対する強い思いからだったのだ。

ヨシさんの指揮の元、製作所は厳しい経営を何とか続けていた。いつでも納期はギリギリで、しかもいまだ工に反発する者もいる。ただ、実際問題として今この町工場を支えているのは、間違いなく工だった。そのことは、栞にも分かった。

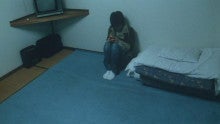

寡黙に一人作業を続ける工の姿に、いつしか栞の心も変化し始める。その変化に戸惑っているのは、他ならぬ栞自身だった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

工の金型が認められて、工場には徐々に新規の仕事が入って来るようになった。いまだ、栞や翔子もこの工場で頑張っている。

その最中、栞の元に研次の実家から数枚の紙幣と書類が送られてくる。籍を抜いてくれというのだ。「財産は、びた一文渡さないってことか」と姉は憤った。

そして、唐突に工がここを辞めて大阪の知り合いの工場に身を寄せることを栞は聞かされる。驚いて真意を正す栞に、工は言った。自分は栞のことが好きになってしまい、これ以上迷惑をかけたくないからだ…と。

工が工場を辞めて挨拶に訪れた日、栞は外回りに出ていた。工が工場を出ると、外で雨に濡れながら栞が立っていた。「送るから」と言って、栞は工をバイクに乗せて走りだした。

互いの気持ちを読み切れぬまま、二人は一夜を共にする。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

翌朝、駅に向かう二人のバイクは事故現場に遭遇する。停められたトラック。道に散乱するドラム缶。救急車に担ぎ込まれる怪我人と、泣き叫ぶ家族。

その場から駆け出す栞。慌てて追いかける工。栞は言う。やはり、自分は人の道に外れることはできない…と。「それは、本心ですか?」と工に問われ、栞は「そうよ」と答えて立ち去った。

夜のホーム。工は、その日何本目かの大阪行き電車を見送った。いくら電話しても、栞は携帯に出ない。

その頃、栞は平和通りにある有名な桜並木の下にいた。咲き誇る桜を見上げながら、栞は研次のこと、工のことをもう一度考えていた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ホームに、また一本列車が入線しようとしていた。一人ベンチに座る工のところに、人影が近づいて来た。「私は、あなたを許すことにします」と言って、栞は工の手を取った。

栞の顔を見ると、工は一人大阪行きの列車に乗った。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

小さくなる電車の明かりを、栞はいつまでも見送った。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

--------------------------------------------------------------------

「小津安二郎や木下恵介など、日本映画がかつて得意としていた人間の心理を描く劇を撮りたかった」

「時間と共に人の心が変化するという部分を見つめるのが、この映画。そんな部分が面白い。ずっと心理劇をやってみたかった」

…こう語る舩橋淳の最新作である。確かに、本作は夫を失った栞の心の変化と戸惑いをていねいに描いた映画である。

しかし、これが優れた心理劇映画となったかと言えば、僕は首を傾げてしまう。

この映画を観ていて強く思ったのは、「描きたいテーマは明白だけれど、果たしてこれは映画としてどうなんだろう…?」ということだった。

一番の問題は脚本だと思うが、演出にせよ、カット割りにせよ、カメラ・アングルにせよ、「映画的に見えるすべてのもの」が、何やらもっともらしいだけで、真に描くべき映画的奥深さを欠いているのではないか…との苛立ちが募った。

この作品が提示する“時間と共に変化する人の心”は、分かる。しかし、ヒロインの栞にしても工にしても、変化するに至るまでのそもそもの人間としての描写があまりに定型的かつおざなりではないか?

作品のテーマに直結する冒頭のシーン。

桜の木の下で、研次が栞に語る「桜ってさ、潔いイメージあるけど実は迷いの花だと思うんだ」という科白に、本作構成上の仕掛けを強く感じてしまう。この段階で、演出としては大きな問題だと思う。

まず、この科白が取って付けたように唐突だ。しかも「桜=潔さ」というのは、万人のイメージするところでもないような気がする。この科白に僕がイメージしたのは、「同期の桜」だ。

で、案の定、映画の後半に平和通りの桜並木の下で、栞は夫のこの言葉をリフレインして工を許すことにする。冒頭のシーンでこの展開が予想出来てしまうのは、やはりどうかと思う。少なくとも、最初のこの科白が出る過程にナチュラルさは不可欠だと思うのだ。

そして、製作所で働く戸高卓(三浦力)や隅田(小澤雄志)の悪辣な造形があまりにも無意味に類型的なのもどうか。

また、父親に捨てられた栞姉妹の家庭と佐正家との確執には、栞が「平凡で幸せな家庭」を強く望む以外に、一体何の意味があるのか?もう少し、ほかの設定があったのではないか。これでは、まるでチープな昼メロの世界である。心の機微を標榜する作品とは、まるで相容れないだろう。

工の造形は魅力的だと思うが、如何せん彼が栞に恋心を抱くくだりが不自然だし、それを彼女に告白するところも工の人間性を考えれば「告白しないんじゃないだろうか?」との思いが拭えない。

事故のことを悩み、ひとり神経性の胃炎になってしまうような男なのだ。

工を演じる三浦貴大が悪くないだけに、一層観ていてストレスがたまる。

それと比較すれば、まだ栞が夫の死亡事故と工の想いとの間で揺れる方がリアリティを感じる。

現場ではひたすら感情を抑えて演じることを求められた臼田あさ美の沈鬱なストイックさは、いい。逆に言えば、彼女と三浦の役者的魅力で、映画は何とか119分持ち堪えているとも言える。

人物的に一番いいのは、個人的には諏訪太朗演じる木村なのだが。

本作は、映像的な問題も多く抱えている。

まず、あまり必然性があるとも思えない感傷的なオープン・シーンを挿入し過ぎではないか?また、栞が運転するバイクを追いかける映像が、あまりにドキュメンタリー的で違和感を禁じ得ない。

そして、一つのハイライトとも言える日本さくら名所100選にも選ばれた日立市平和通りの桜並木のシーンが、あまりにコマーシャル的な美しいライトアップで、却ってドラマの興を削いではいないか?

僕が本作の白眉だと思うのは、怪我で欠勤した工の家を栞が図面を持って訪ねるシーンである。そこでの彼女と工の母親のやり取りにこそ、人間の心理描写を感じた。

その反面、ラストの夜の駅でのシーンは、いささか過剰に情緒的でまどろこっしいと思う。

「人の心の変化を描いた心理劇」であるならば、まずは人をリアルに描かなければならない。

その根本のところが、何とも弱い一本である。

余談ではあるが、本作を取り立てて「東関東大震災後を舞台にした」と強調する意味があるのだろうか?