2007年の小林政広監督『愛の予感 THE REBIRTH』。

製作は小林直子、脚本は小林政広、撮影監督は西久保弘一、助監督は川瀬準也、編集は金子尚樹、録音は秋元大輔、整音は横山達夫、照明は南園智男、監督助手は橋場綾子・下田達史・藁科直靖、撮影助手は中村拓、編集助手は張本征治、ネガ編集は小田島悦子・川上ゆき、タイミングは安斎公一、タイトルは道川昭、メイキング撮影は吉川優、主題歌は「愛の予感」(作詞・作曲・唄:小林政広)、リレコはシネマサウンドワークス、現像は東映ラボ・テック/清水伸浩、フィルムは報映産業・FUJI FILM/石井幸一、撮影機材は映像サービス、照明機材はAPX-Ⅱ、支援は文化庁。協力は北上荘、清水鋼鐵(株)、セイコウマート勇払店、グランドホテルニュー王子、苫小牧市、アップリンク、インデックスコア、フィルムクラフト他。製作はモンキータウンプロダクション、配給はバイオタイド。

2007年/日本/カラー/102分/35mm/ビスタサイズ 1:1.85/モノラル

本作はモンキータウンプロダクション10周年作品であり、第60回ロカルノ国際映画祭で1970年の実相寺昭雄監督『無常』以来の金豹賞(グランプリ)を獲得した。

こんな物語である。ネタバレするので、お読みになる方は留意されたい。

--------------------------------------------------------------------

東京湾岸の高層マンションに暮らす新聞社勤務の順一(小林政広)。ここでの暮らしは妻の夢だったが、その妻は一年間の闘病生活の末に癌で他界した。そして、14歳の愛娘は同級生に刺殺される。原因はネット上でのトラブル。犯人は、川向こうの都営住宅に住む母子家庭の子供だった。

加害者の母である典子(渡辺真起子)も順一もマスコミに追われ、消耗しきっている。インタビュアー(声:中山治美)に向かって、相手の親に会ってお詫びがしたいと懇願する典子と、会う気もなければ許す気もないと言い切る順一。

実家の北海道に帰りたいと漏らす典子。不眠症になり新聞社も辞め、今はすべてを忘れて働きたいという順一。

![35mmの夢、12inchの楽園]()

![35mmの夢、12inchの楽園]()

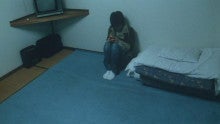

一年後。順一は、言葉の通り苫小牧の鉄工所で肉体労働に従事していた。彼は、朝早く起き出して過酷な仕事をした後、無味乾燥な安下宿・北上荘に戻るという生活をただ繰り返していた。

一方の典子もまた、実家である苫小牧に戻って安宿の賄い婦として厨房に立っていた。北上荘という宿の。

![35mmの夢、12inchの楽園]()

![35mmの夢、12inchの楽園]()

順一は宿で出された食事のおかずには手をつけず、ひたすら玉子かけご飯とみそ汁をかき込むのみ。典子は、戻されたトレイを見ては順一がおかずに手をつけていないことを確認するだけ。二人は同じ場に身を潜める加害者と被害者だが、互いを意識しつつも言葉すら交わさない。

順一の食が細いのと同様に、典子も夜は厨房で残り物の冷や飯とみそ汁を立ったまま流し込み、何もないアパートに戻ってはコンビニで買ったサンドイッチを1つ食べるだけだった。

![35mmの夢、12inchの楽園]()

![35mmの夢、12inchの楽園]()

同じことを繰り返すだけの生活。一体、何度の昼と夜をやり過ごしたのだろう。そんなある日、順一はいつもとは違った行動に出る。仕事帰りにコンビニでプリペイド携帯を2台買った彼は、こっそり典子の働く厨房にそのうちの1台を残して行った。

![35mmの夢、12inchの楽園]()

![35mmの夢、12inchの楽園]()

そしてまた、二人は空疎な日常へと戻って行く。しかし、元の無味乾燥な日々に戻るには、二人の心は震え過ぎていた。順一は作業中にぼんやりと溶鉱炉の火を見つめたり、作業場の食堂ではなく車の中で昼食を押し込んだり。

典子もまた、順一への強い意識で自分自身の心を扱いあぐね始める。置き忘れて凍りついたはずの心は、二人の気持ちを余所に再び動き始めてしまったのだ。

今度は典子がコンビニでプリペイド携帯を2台買い、1台を順一の部屋の前に置いた。その時、典子は口紅も買った。

![35mmの夢、12inchの楽園]()

![35mmの夢、12inchの楽園]()

順一は食事を残さなくなり、典子はコンビニでサンドイッチを2個買ってみる。結局食べたのは1個だったが、前進したのは間違いなかった。

仕事を早引けした順一は、北上荘に向けてハンドルを切る。

「僕は、あなたのことを知っています。あの子が中学二年の時、一度だけ、父兄会でお見かけしたことがあったんです。僕はこの町で、あなたと再会しました。しかも、僕の娘を殺した子の母親として。今の僕は、あなたなしでは、生きられない。でも、あなたと一緒では、生きていく資格がないんです。ならば、僕は、あなたと。ならば、僕は、あなたと…」

まだ夕食には間があり、誰もいない食堂。厨房で向き合う順一と典子。典子は、すぐに目を伏せて背中を向けた。

何も言わずに宿を出る順一を追いかける典子。

![35mmの夢、12inchの楽園]()

典子は順一の腕を取り、今度はまっすぐに順一の目を見つめた…。

--------------------------------------------------------------------

映画的過剰さを排して、小林流サイレント映画を目指した本作は、静寂に貫かれたあまりにも過酷な物語である。

当初小林が考えたのは、溝口健二の『近松物語』 のような道行き物の現代版であった。そこで出て来たのが、加害者の母と被害者の父との道ならぬ恋情…というタブーであった訳だ。

本作の纏う雰囲気は、構造的に言えば2005年に撮られた『バッシング』 に近い。荒涼とした苫小牧工業地帯をロケ地に選び、タイトロープの如く張り詰めた緊張感を維持して、苛烈さを伴いながらも、ある意味映画は淡々と語られて行く。

違いは、登場人物たちの背負う「生き続けること」の意味である。『バッシング』の有子は逃避することで再生を模索し、本作の順一と典子は許されぬ相手の存在に再生を託そうとする。「あなたなしでは、生きられない。でも、あなたと一緒では、生きていく資格がない」という思いと共に。

あまりにも理不尽で暴力的な喪失感に晒された時、人は言葉も感情も生きようとする気持ちも失う。それでも生き続けるのは単に物理的な理由に過ぎず、荒涼とした心を抱えたまま単調な日々を機械的にやり過ごすだけだ。

そこにあるのは、無機質に無感情に無気力に、ただ時間を消費するという行為だけである。

そう言った強烈な負のスパイラルから脱却するためには、やはり新たな「生きる意味」を見出せるだけのパッションの如きサムシングがなくてはならない。それが、世間的に正しかろうが、間違っていようが。

そう、あまりに大きく開いた心の穴を埋めるには、それくらい大きな代替物がなくては、人は簡単に再生など出来る筈がないのだ。

その意味で、順一と典子という二人は、まさしく合わせ鏡のような存在であり、二人の間にあるのは言葉本来の意味で「ヤマアラシのジレンマ」的な関係性なのである。

冒頭のインタビューに始まり、後は一切の科白が排されて、単調な映像がひたすら繰り返される。

しかし、その無言の日常風景がリフレインされればされるほど、観る者の中に二人の心の痛みが浸食して行く。退屈さは微塵もなく、我々も二人と同様息を潜めて事の成り行きを見守るより他ないのだ。

順一がプリペイド携帯を買って以降、物語は再生に向かって動き始める。しかし、結局のところ、二人が寄り添ったとて得られるのは一時の慰めに過ぎず、典子の娘が出所すれば、新たなる人生の苛烈が待ち受けているのは明白だ。

そのことが分かっているから、二人の仮初の再生が見ていてつらいのである。それでも、二人が生きて行かなければならないとしても。

小林政広自身が順一を演じているが、それはシナリオにほとんど科白がないため、役者にどう演技すればいいのかを伝えるのが難しかったからだそうだ。ならば、順一の行動を分かっている自分が演じればいい…と。小林は、朴訥で傷ついた順一という男を、とても味のある存在感で演じている。

一方の渡辺真起子は、表情をほとんど映されないのだが、身のこなしだけで見事に典子の苦しみを表現してみせる。

![35mmの夢、12inchの楽園]()

個人的な不満は二つ。冒頭のインタビューで「加害者の両親」という言葉が出て来るが、実際には典子は母子家庭だから、(娘の父親が存命だとしても)いささか典子と順一の関係性が伝わりづらかったこと。

そして、物語のキモである、順一と典子が買ったものがプリペイド携帯だったということがとても分かりにくかったこと。

特に後者は、理解できない人も多かったのではないか?

いずれにしても、本作は人の魂の荒涼と、それでも生きて行かなければならないことのしんどさを描いた問題作。

万人が共感できるとは思わないが、自分が生きていることの意味も問いつつ真摯に受け止めるべき一本である。

2007年/日本/カラー/102分/35mm/ビスタサイズ 1:1.85/モノラル

本作はモンキータウンプロダクション10周年作品であり、第60回ロカルノ国際映画祭で1970年の実相寺昭雄監督『無常』以来の金豹賞(グランプリ)を獲得した。

こんな物語である。ネタバレするので、お読みになる方は留意されたい。

--------------------------------------------------------------------

東京湾岸の高層マンションに暮らす新聞社勤務の順一(小林政広)。ここでの暮らしは妻の夢だったが、その妻は一年間の闘病生活の末に癌で他界した。そして、14歳の愛娘は同級生に刺殺される。原因はネット上でのトラブル。犯人は、川向こうの都営住宅に住む母子家庭の子供だった。

加害者の母である典子(渡辺真起子)も順一もマスコミに追われ、消耗しきっている。インタビュアー(声:中山治美)に向かって、相手の親に会ってお詫びがしたいと懇願する典子と、会う気もなければ許す気もないと言い切る順一。

実家の北海道に帰りたいと漏らす典子。不眠症になり新聞社も辞め、今はすべてを忘れて働きたいという順一。

一年後。順一は、言葉の通り苫小牧の鉄工所で肉体労働に従事していた。彼は、朝早く起き出して過酷な仕事をした後、無味乾燥な安下宿・北上荘に戻るという生活をただ繰り返していた。

一方の典子もまた、実家である苫小牧に戻って安宿の賄い婦として厨房に立っていた。北上荘という宿の。

順一は宿で出された食事のおかずには手をつけず、ひたすら玉子かけご飯とみそ汁をかき込むのみ。典子は、戻されたトレイを見ては順一がおかずに手をつけていないことを確認するだけ。二人は同じ場に身を潜める加害者と被害者だが、互いを意識しつつも言葉すら交わさない。

順一の食が細いのと同様に、典子も夜は厨房で残り物の冷や飯とみそ汁を立ったまま流し込み、何もないアパートに戻ってはコンビニで買ったサンドイッチを1つ食べるだけだった。

同じことを繰り返すだけの生活。一体、何度の昼と夜をやり過ごしたのだろう。そんなある日、順一はいつもとは違った行動に出る。仕事帰りにコンビニでプリペイド携帯を2台買った彼は、こっそり典子の働く厨房にそのうちの1台を残して行った。

夜、携帯を手に待っている順一。しかし、その携帯が反応することはなく、気づけば自室の前に典子に渡した携帯のパッケージが置いてあった。

激しく動揺した典子は、自分を追って来た順一の顔を平手打ちしてしまう。

激しく動揺した典子は、自分を追って来た順一の顔を平手打ちしてしまう。

そしてまた、二人は空疎な日常へと戻って行く。しかし、元の無味乾燥な日々に戻るには、二人の心は震え過ぎていた。順一は作業中にぼんやりと溶鉱炉の火を見つめたり、作業場の食堂ではなく車の中で昼食を押し込んだり。

典子もまた、順一への強い意識で自分自身の心を扱いあぐね始める。置き忘れて凍りついたはずの心は、二人の気持ちを余所に再び動き始めてしまったのだ。

今度は典子がコンビニでプリペイド携帯を2台買い、1台を順一の部屋の前に置いた。その時、典子は口紅も買った。

しかし、順一は携帯をゴミ箱に放り込む。思い直して部屋に戻る順一だが、廊下で清掃婦とすれ違う。今日は、ゴミを回収する日だったのだ。

順一は、その夜の食事を初めて完食。トレイを見た典子も、そのことに気づく。帰宅した典子は携帯を掛けてみるが、もちろん順一が出ることはなかった。

順一は、その夜の食事を初めて完食。トレイを見た典子も、そのことに気づく。帰宅した典子は携帯を掛けてみるが、もちろん順一が出ることはなかった。

順一は食事を残さなくなり、典子はコンビニでサンドイッチを2個買ってみる。結局食べたのは1個だったが、前進したのは間違いなかった。

仕事を早引けした順一は、北上荘に向けてハンドルを切る。

「僕は、あなたのことを知っています。あの子が中学二年の時、一度だけ、父兄会でお見かけしたことがあったんです。僕はこの町で、あなたと再会しました。しかも、僕の娘を殺した子の母親として。今の僕は、あなたなしでは、生きられない。でも、あなたと一緒では、生きていく資格がないんです。ならば、僕は、あなたと。ならば、僕は、あなたと…」

まだ夕食には間があり、誰もいない食堂。厨房で向き合う順一と典子。典子は、すぐに目を伏せて背中を向けた。

何も言わずに宿を出る順一を追いかける典子。

典子は順一の腕を取り、今度はまっすぐに順一の目を見つめた…。

--------------------------------------------------------------------

映画的過剰さを排して、小林流サイレント映画を目指した本作は、静寂に貫かれたあまりにも過酷な物語である。

当初小林が考えたのは、溝口健二の『近松物語』 のような道行き物の現代版であった。そこで出て来たのが、加害者の母と被害者の父との道ならぬ恋情…というタブーであった訳だ。

本作の纏う雰囲気は、構造的に言えば2005年に撮られた『バッシング』 に近い。荒涼とした苫小牧工業地帯をロケ地に選び、タイトロープの如く張り詰めた緊張感を維持して、苛烈さを伴いながらも、ある意味映画は淡々と語られて行く。

違いは、登場人物たちの背負う「生き続けること」の意味である。『バッシング』の有子は逃避することで再生を模索し、本作の順一と典子は許されぬ相手の存在に再生を託そうとする。「あなたなしでは、生きられない。でも、あなたと一緒では、生きていく資格がない」という思いと共に。

あまりにも理不尽で暴力的な喪失感に晒された時、人は言葉も感情も生きようとする気持ちも失う。それでも生き続けるのは単に物理的な理由に過ぎず、荒涼とした心を抱えたまま単調な日々を機械的にやり過ごすだけだ。

そこにあるのは、無機質に無感情に無気力に、ただ時間を消費するという行為だけである。

そう言った強烈な負のスパイラルから脱却するためには、やはり新たな「生きる意味」を見出せるだけのパッションの如きサムシングがなくてはならない。それが、世間的に正しかろうが、間違っていようが。

そう、あまりに大きく開いた心の穴を埋めるには、それくらい大きな代替物がなくては、人は簡単に再生など出来る筈がないのだ。

その意味で、順一と典子という二人は、まさしく合わせ鏡のような存在であり、二人の間にあるのは言葉本来の意味で「ヤマアラシのジレンマ」的な関係性なのである。

冒頭のインタビューに始まり、後は一切の科白が排されて、単調な映像がひたすら繰り返される。

しかし、その無言の日常風景がリフレインされればされるほど、観る者の中に二人の心の痛みが浸食して行く。退屈さは微塵もなく、我々も二人と同様息を潜めて事の成り行きを見守るより他ないのだ。

順一がプリペイド携帯を買って以降、物語は再生に向かって動き始める。しかし、結局のところ、二人が寄り添ったとて得られるのは一時の慰めに過ぎず、典子の娘が出所すれば、新たなる人生の苛烈が待ち受けているのは明白だ。

そのことが分かっているから、二人の仮初の再生が見ていてつらいのである。それでも、二人が生きて行かなければならないとしても。

小林政広自身が順一を演じているが、それはシナリオにほとんど科白がないため、役者にどう演技すればいいのかを伝えるのが難しかったからだそうだ。ならば、順一の行動を分かっている自分が演じればいい…と。小林は、朴訥で傷ついた順一という男を、とても味のある存在感で演じている。

一方の渡辺真起子は、表情をほとんど映されないのだが、身のこなしだけで見事に典子の苦しみを表現してみせる。

個人的な不満は二つ。冒頭のインタビューで「加害者の両親」という言葉が出て来るが、実際には典子は母子家庭だから、(娘の父親が存命だとしても)いささか典子と順一の関係性が伝わりづらかったこと。

そして、物語のキモである、順一と典子が買ったものがプリペイド携帯だったということがとても分かりにくかったこと。

特に後者は、理解できない人も多かったのではないか?

万人が共感できるとは思わないが、自分が生きていることの意味も問いつつ真摯に受け止めるべき一本である。